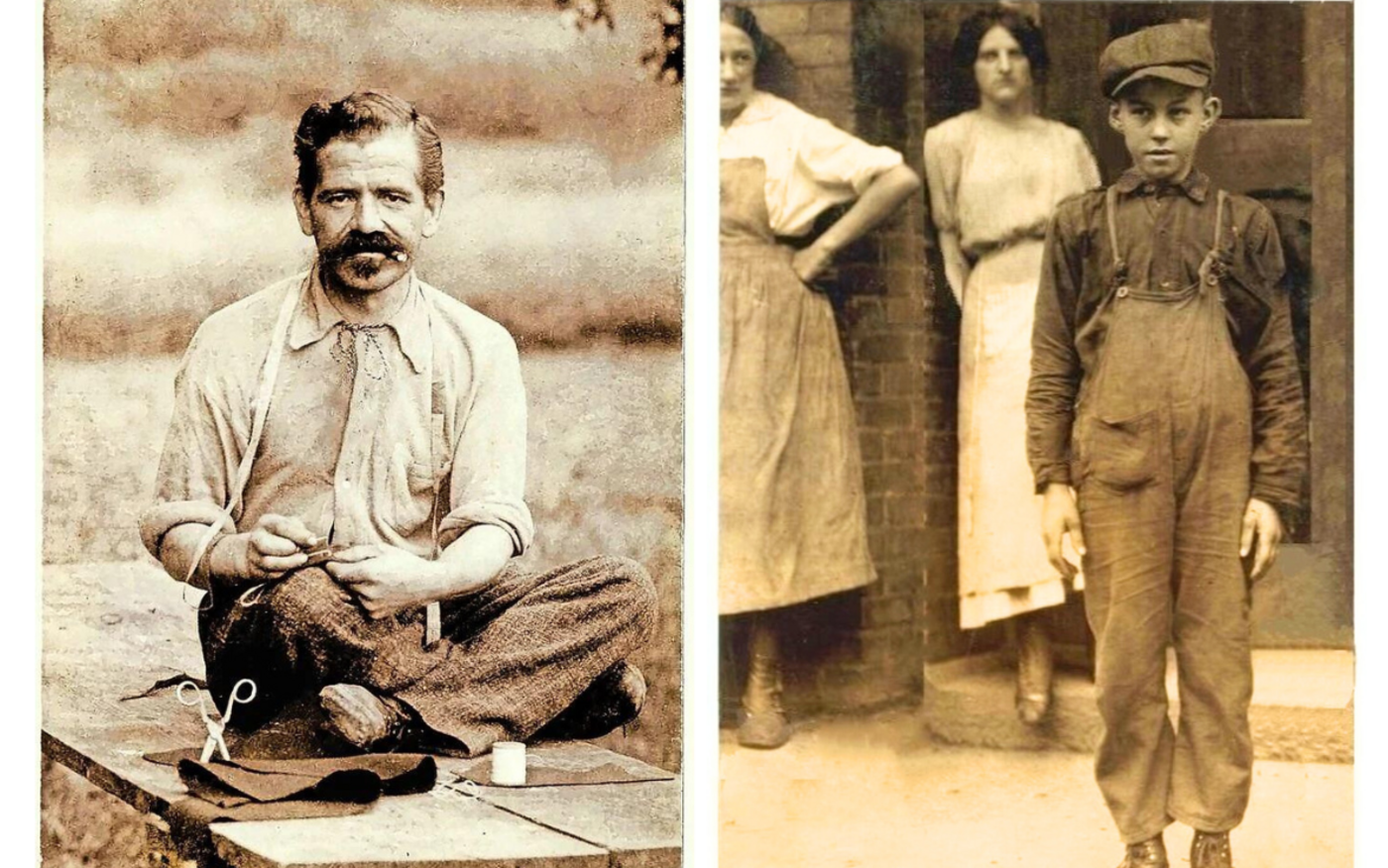

Ein schmächtiges Männchen sitzt auf dem Tisch und hantiert mit Nadel, Zwirn und Fingerhut. Mit flinken Fingern näht er Stoffe zusammen: So kennen wir Schneider aus Märchenbüchern und Filmen. Ziemlich genau so, wie in den alten Klischees geschildert, kann man sich den Störschneider und sein ausgestorbenes Handwerk vorstellen, in einer Zeit, als es noch keine Kleider ab der Stange zu kaufen gab.

Einst wurde auf dem Land der Kundendienst, die Störarbeit, die Handwerker in Haus und Hof des Kunden zum «kleinen Taglohn» ausführten, landauf und landab geschätzt. Lange Zeit arbeitete Josef Mariä Kälin zum Taglohn von 12 Batzen. Ein Batzen entspricht heute 10 Rappen.

Bis ins hohe Alter gefragt

Heutzutage, wo schon über 50-Jährige nach Verlust eines Arbeitsplatzes befürchten müssen, dass ihr Können und ihre Leistung nirgends mehr gefragt sind, wirkt ein Berufsmann wie Josef Mariä Kälin (1845–1944) rückblickend wie ein Anachronismus. Der Störschneider war bis zu seinem 90. Lebensjahr unterwegs zur Arbeit auf Bauernhöfen rund um «Öitel» im Bezirk Einsiedeln und im Wägital des Kantons Schwyz.

Verständlich, dass für kraftfordernde Arbeiten wie Heuen, Holzen, Lastenschleppen oder Torfstechen in dieser Region junge Männer gefragt waren. Aber es gab Tätigkeiten, da war die in Jahrzehnten erworbene, verfeinerte Technik, die Fingerfertigkeit und das Augenmass wertvoller als das, was ein jugendlicher Berufsanfänger draufhatte. So auch in der Schneiderei, darum waren die Qualitäten des Dorfschneiders bis in sein hohes Alter gefragt.

Mit Nadel und Zwirn

Konfektionskleidung gab es in Kälins Jugendjahren noch nicht; diese kam erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts in die Läden der Städte. Auch Nähmaschinen gab es während seiner Lehrzeit kaum. Es wurde mit Nadel und Zwirn von Hand genäht. Erst in den 1870er-Jahren kamen erste Maschinen aus der Singer-Produktion in Nordamerika nach Europa. Gebräuchlich waren die Maschinen, mit denen 20-mal so schnell genäht werden konnte wie von Hand, erst ab den 1890ern.

Schneider Kälin fertigte Arbeitskleidung, gelegentlich auch Sonntagsstaat, zuerst noch in Handarbeit mit Schere, Nadel und Faden. Er war nicht nur bei sich zu Hause tätig, sondern unentwegt auch unterwegs auf Stör, selbst zu abgelegenen Höfen. Seine handbetriebene Nähmaschine trug er später auf dem «Trägmeisli», der hölzernen Rückentrage, mit sich. Oft führte sein Weg über die Sattelegg ins benachbarte Wägital. Er nahm Mass am lebenden Modell, definierte mit Fingerbreiten und Handspannen (der Distanz zwischen Daumen- und Kleinfingerspitze der gespreizten Hand, etwa 20 cm) die Zuschnitte. Er brauchte kein Schnittmuster. War er auf der Stör und eine Anprobe war fällig, dann standen die Bauern und Landarbeiter in der Znüni- oder Zabig-Pause parat.

Der Dorfschneider

Josef Mariä wuchs in einer Grossfamilie mit zwölf Kindern auf. Nach der 6. Klasse galt in jener Zeit die Schulbildung als abgeschlossen. Der Bub musste ein paar Jahre daheim mithelfen, dann konnte er den Schneiderberuf erlernen. Schon nach kurzer Lehrzeit war er auf der «Walz», um als Geselle bei wechselnden Meistern das Handwerk zu vervollkommnen. Danach wurde er Dorfschneider im heimatlichen «Öitel». Frisch verheiratet mit Johanna Catharina, einem «Meitli» aus Goss, musste er zum Militär einrücken, um während des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 die Grenze zu bewachen. In der Militärzeit kam sein erster Sohn zur Welt. Später wurde dem Ehepaar noch ein weiterer Sohn und zwei Töchter geschenkt.

99 Jahre alt

Es hätte wenig gefehlt und der fleissige Schneider wäre 100-jährig geworden. Er war lange die älteste lebende Person im Bezirk, dann auch im Kanton Schwyz. In seinem Nachruf im «Einsiedler Anzeiger» im Juli 1944 steht: «Wie immer sah man ihn auch heuer im Frühling noch selbstständig und eigenmächtig am häuslichen Herd hantieren und für sich und den jüngsten Sohn Kaffee und ‹Gumel› kochen.» In seinem Kaffee nicht fehlen durfte: Geissmilch. Sein Rezept für ein langes Leben.

«Die Hosen sind aus dickem Tuch gewesen, ‹steif wie Ofenröhrli, zum Aufstellen›.»

Nekrolog-Schreiber des «Einsiedler Anzeigers».

Der Nekrolog-Schreiber des «Einsiedler Anzeigers» konnte sich ein Sticheln gegen die einst vom Euthaler Meister gefertigten Hosen nicht verkneifen: Eher eng seien sie gewesen, körperbetont würden wir heute sagen, aus dickem Tuch, «steif wie Ofenröhrli, zum Aufstellen». Versehen waren sie ursprünglich mit nur einem Hosensack, dieser war aber tiefgründig, mit Platz für das Pfeifchen, den Rollentabak, das «Fazenettli» und auch geräumig genug für «Hegel», Nägel, Schnüre und einen Vorrat an kupfernen Opferrappen für den sonntäglichen Kirchgang.