«Was macht der Ruedi, ist er gesund und zweg? Ich möchte Sie dringend bitten, unseren Ruedi nicht als Verdingkind weiter zu platzieren. (…) Seit es unserem lieben Päuli so ergangen ist, habe ich keine Ruhe, bis wir die Kinder wieder selbst bei uns haben können. Ich kann nicht zusehen, wie meine eigenen Kinder in Verdingplätzen kaputtgehen – so wie es bei Päuli der Fall war. Er wäre sicher noch am Leben, wenn er bei uns geblieben wäre. Es war so ein liebes, anhängliches Büblein.»

Zeilen wie ein Schlag in die Magengrube. Verfasst wurden sie am 13. Mai 1945 von einer verzweifelten Mutter, adressiert an die Gemeindebehörde Kandersteg. Ihr Sohn, der fünfjährige Paul Zürcher, war im Berner Oberland auf einen abgelegenen Bauernhof verdingt worden – dort wurde er ausgehungert und so schwer misshandelt, dass er starb. Das Gericht verurteilte den Bauern zu 27 Monaten Zuchthaus, die Bäuerin zu 18 Monaten Gefängnis.

Ohne Urteil weggesperrt

Paul Zürcher war ein Opfer fürsorgerischer Zwangsmassnahmen. Von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die 1970er-Jahre – zum Teil sogar darüber hinaus – waren in der Schweiz hunderttausende Kinder, Jugendliche und Erwachsene davon betroffen. Beispiele solcher Massnahmen sind: die Fremdplatzierung als Heim- oder Verdingkind, administrative Versorgung ohne Gerichtsurteil in Arbeits- und Strafanstalten, Zwangsadoptionen, -abtreibungen und -sterilisationen sowie Medikamentenversuche mit unerprobten Substanzen oder Zwangsmedikation. Diese Eingriffe dienten offiziell der Armutsbekämpfung und der Herstellung sozialer Ordnung.

Alleinerziehende und Fahrende

Betroffen waren insbesondere Menschen mit geringem Einkommen – sehr häufig auch alleinstehende Mütter und ihre Kinder. Auch Fahrende gerieten ins Visier: Zwischen 1926 und 1973 nahm das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse», eine Organisation der Pro Juventute, mithilfe der Behörden rund 600 jenischen Kindern ihre Eltern weg und brachte sie in Heimen, Erziehungsanstalten oder Pflegefamilien unter. Weitere Kinder wurden direkt durch kommunale und kantonale Behörden aus ihren Familien genommen. Schätzungen zufolge wurden gegen 2000 Kinder fremdplatziert. [IMG 2]

Trauriger Rekord in Bern

Der Kanton Bern wies schweizweit besonders viele Betroffene fürsorgerischer Zwangsmassnahmen auf: Als ausgesprochener «Verdingkinderkanton» brachte er in absoluten Zahlen mehr Kinder in Familienpflege unter als jeder andere Kanton.

Seit 2017 haben betroffene Personen die Möglichkeit, beim Bund ein Gesuch um einen Solidaritätsbeitrag einzureichen – als Zeichen der Anerkennung des erlittenen Unrechts und Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität. Bis 2024 hat der Bund knapp 11 000 solcher Gesuche gutgeheissen – ein Fünftel davon stammt von Personen mit Wohnsitz im Kanton Bern. Gemessen an der Bevölkerungszahl ist dies überproportional viel. Wie viele Menschen im Kanton Bern insgesamt betroffen waren, ist nicht bekannt.

[IMG 5]

Ausstellung gegen das Vergessen

Im Bernischen Historischen Museum ist noch bis am 11. Januar 2026 die Wanderausstellung «Vom Glück vergessen. Fürsorgerische Zwangsmassnahmen in Bern und der Schweiz» zu sehen, die diesem dunklen Kapitel der Schweizer Sozialgeschichte gewidmet ist. Im Mittelpunkt stehen fünf Betroffene und ihre Schicksale. Ein Stall, eine Küche, ein Waschraum – begehbare Raumbilder laden die Besucher(innen) ein, sich in die Lebensgeschichten dieser fünf Menschen einzufühlen. Ihr Schicksal schildern einem die Betroffenenen in Tonaufnahmen zum Teil gleich selbst, eindringlich gehen ihre Worte über den Kopfhörer in die Gehörgänge und direkt zu Herzen. [IMG 3]

Im Eingangsbereich berührt die Installation «Namen gegen das Vergessen»: 10 826 weisse Punkte auf einer dunklen Wand symbolisieren jene Menschen, die bis Sommer 2024 einen Solidaritätsbeitrag erhalten haben. 295 dieser Punkte wurden an zwei Aktionstagen im Januar von Hand mit Namen beschriftet – durch die Betroffenen selbst, durch Angehörige oder durch das Museumsteam.

Wirkt nach

Das flaue Gefühl im Magen bleibt noch eine Weile, nachdem man das Bernische Historische Museum längst verlassen hat. Und das ist gewollt: «Als Museum können wir dazu beitragen, dass das Unrecht, das diesen Menschen widerfahren ist, nicht in Vergessenheit gerät», so Aline Minder, Leiterin Programm, in der Medienmitteilung zur Ausstellung.

Nachgefragt: «Beim Schreiben flossen Tränen»

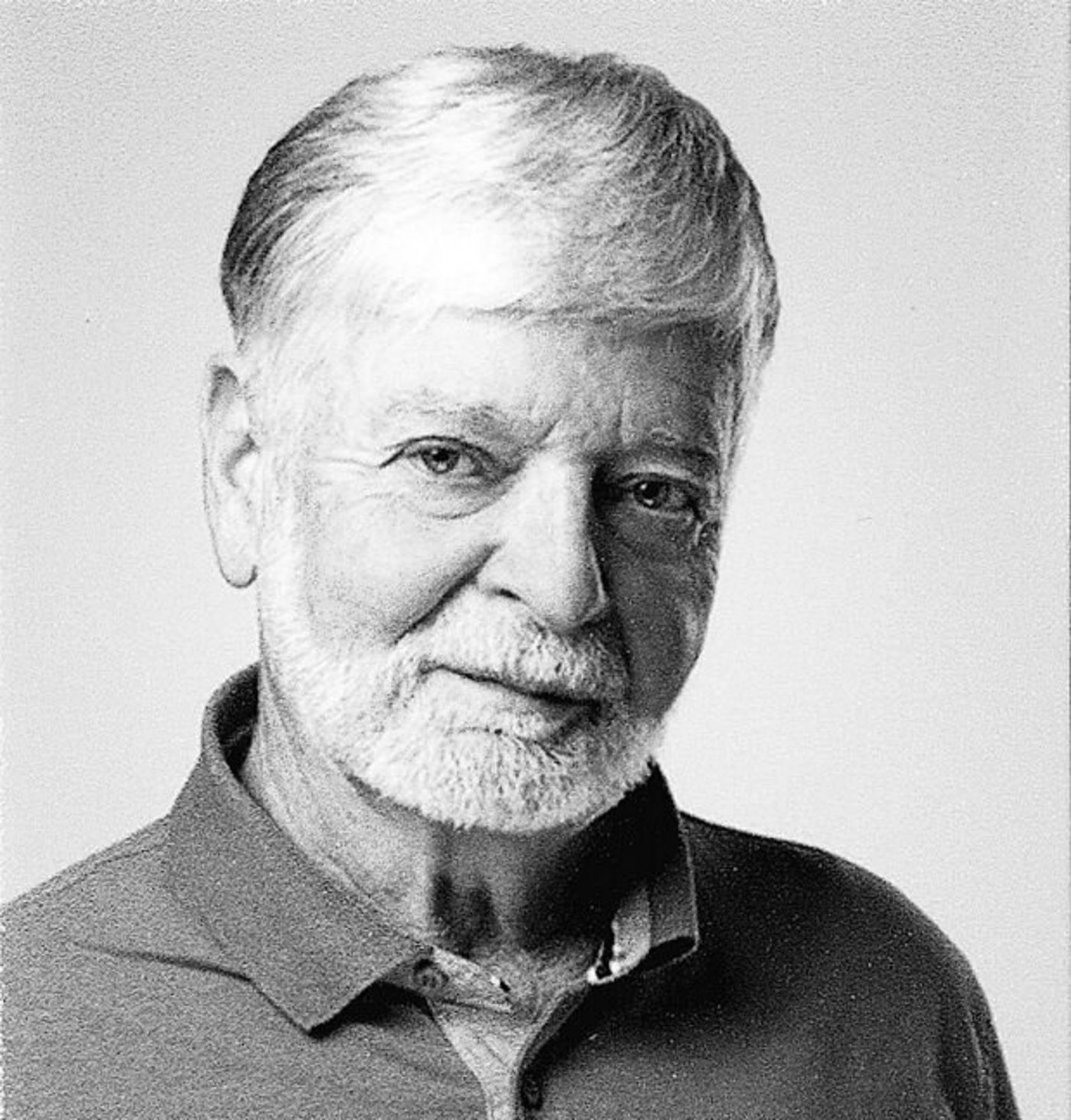

«Aus dir wird sowieso nie etwas werden!» Mit diesem Glaubenssatz ist Christian Liniger aufgewachsen. Als sechstes von sieben Kindern in Bern geboren, gab es für ihn zu Hause keinen Platz. So blieb er nach der Geburt ein Jahr lang im Spital – im Zimmer einer Diakonissenschwester – und wurde danach zum Verdingkind.

Mit sieben Jahren wurde er zum vierten und letzten Mal auf einen Bauernhof in der Nähe von Bern versetzt. Dort verrichtete er viele kleine Arbeiten und fand Freude daran. Er erlebte Gewalt und Zurückweisung, schloss aber auch Freundschaften. Aus Christian Liniger ist trotz allem «etwas geworden»: Er fand als Polizist seine Berufung und als Familienvater privates Glück. In seinem Buch «Ein schmaler Weg» und in unserem Interview erzählt er von einer Kindheit voller Entbehrungen – aber auch von seinem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. [IMG 4]

Herr Liniger, was hat Ihnen in Ihrer Kindheit geholfen, innerlich nicht zu zerbrechen?

Christian Liniger: Es ist sehr schwierig zu sagen. Ich nahm einfach an, dass alles so sein musste – weil ich ja keine andere Wahl hatte. Ich war völlig allein und konnte keine Hilfe holen.

Gab es einen bestimmten Moment oder eine Person, die für Sie den Wendepunkt bedeutete?

Nein, es gab nie eine solche Person in meinem Leben. Ich kannte ja nur meine Pflegemutter – sonst niemanden. Ich wusste damals nicht einmal, dass ich einen Vormund hatte.

Wie geht es Ihnen heute?

Mir geht es heute sehr gut. Diese vielen Ungerechtigkeiten haben mich stark gemacht. Immer wieder hörte ich: «Aus dem wird sowieso nichts.» Aber schon mit etwa acht oder neun Jahren wurde das Wort «irgendwann» zu einem inneren Wegweiser für mich. Wenn etwas Schlimmes passierte – Schläge oder andere Ungerechtigkeiten – sagte ich mir: «Irgendwann werde ich euch allen zeigen, dass ihr nicht recht habt.» Diesem Weg bin ich unbeirrt gefolgt. Als ich später Polizist wurde, schätzten mich die Leute sehr – sogar meine Pflegemutter war stolz auf mich. Sie wollte mich damals zwar nicht, musste mich aber nehmen. Ein Verdingkind unter solchen Umständen aufzunehmen, war sicher auch nicht einfach. Es hiess ja immer: «Aus dem wird nichts», und sie trug die Verantwortung für mich. Dass sie mir als Kind von meinem Ersparten stahl und den Hemdenstoff, den ich von meiner Gotte bekam, auch für ihre Familie verwendete, war für mich unbegreiflich – aber was soll's. Strich drunter.

Wie schwer fiel es Ihnen, Ihre Geschichte für Ihr Buch niederzuschreiben?

Gar nicht einfach. Alles kam mir wieder sehr nahe. Es flossen auch einige Tränen. Hass verspürte ich nicht, aber das Schreiben war keine Verarbeitung im eigentlichen Sinn. Die ganzen Vorkommnisse und Ungerechtigkeiten waren plötzlich wieder da – sehr präsent und sehr schwer zu verstehen. Leider überwogen die schlechten Erinnerungen deutlich.

War Ihr Weg zum Polizisten vielleicht sogar eine Art Wiedergutmachung?

Nein, Wiedergutmachung war es nicht. Die muss von aussen kommen – und unsere Regierung hat Fehler zugegeben. Für mich begann eine Art Wiedergutmachung, als ich sah, wie erfolgreich mein Buch – für mich völlig unerwartet – wurde. Ich hatte bislang 17 Lesungen, im Wallis und anderswo. Ich bewundere das grosse Mitgefühl der Zuhörer(innen). Nach den Lesungen passiert es, dass mich fremde Frauen umarmen oder Tränen fliessen – das ist keine Ausnahme. Ich wurde zweimal von unserer Gemeindebehörde als Autor geehrt und von Thomas Bucheli ins Meteostudio nach Zürich eingeladen. Beim gemeinsamen Mittagessen mit dem Team durfte ich viele Fragen zu meinem Buch beantworten, das er übrigens gelesen hatte. Oder die Einladung von Bundesrat Beat Jans zur persönlichen Buchübergabe im Juni 2024 im Kultur- und Kongresszentrum Thun – das alles bedeutet für mich Verarbeitung und auch Wiedergutmachung. [IMG 6]

Fühlen Sie sich heute als Betroffener gesehen?

Ja. Ich bin seit 2003 im Verein Pflegekind Bern und konnte dort aktiv mitgestalten, wenn es um Pflegeplätze ging. Dort wird sehr gute Arbeit geleistet. Das Thema Verdingkinder hat heute einen hohen Stellenwert. Auch bei den Leser(innen) meines Buches spüre ich das – ihre Rückmeldungen zeugen von grossem Mitgefühl, über das ich staune. Natürlich gibt es auch heute noch Menschen, denen das alles egal ist – das wird es immer geben. Aber ich darf sagen: Ich werde von vielen Menschen bewundert und auf Händen getragen.